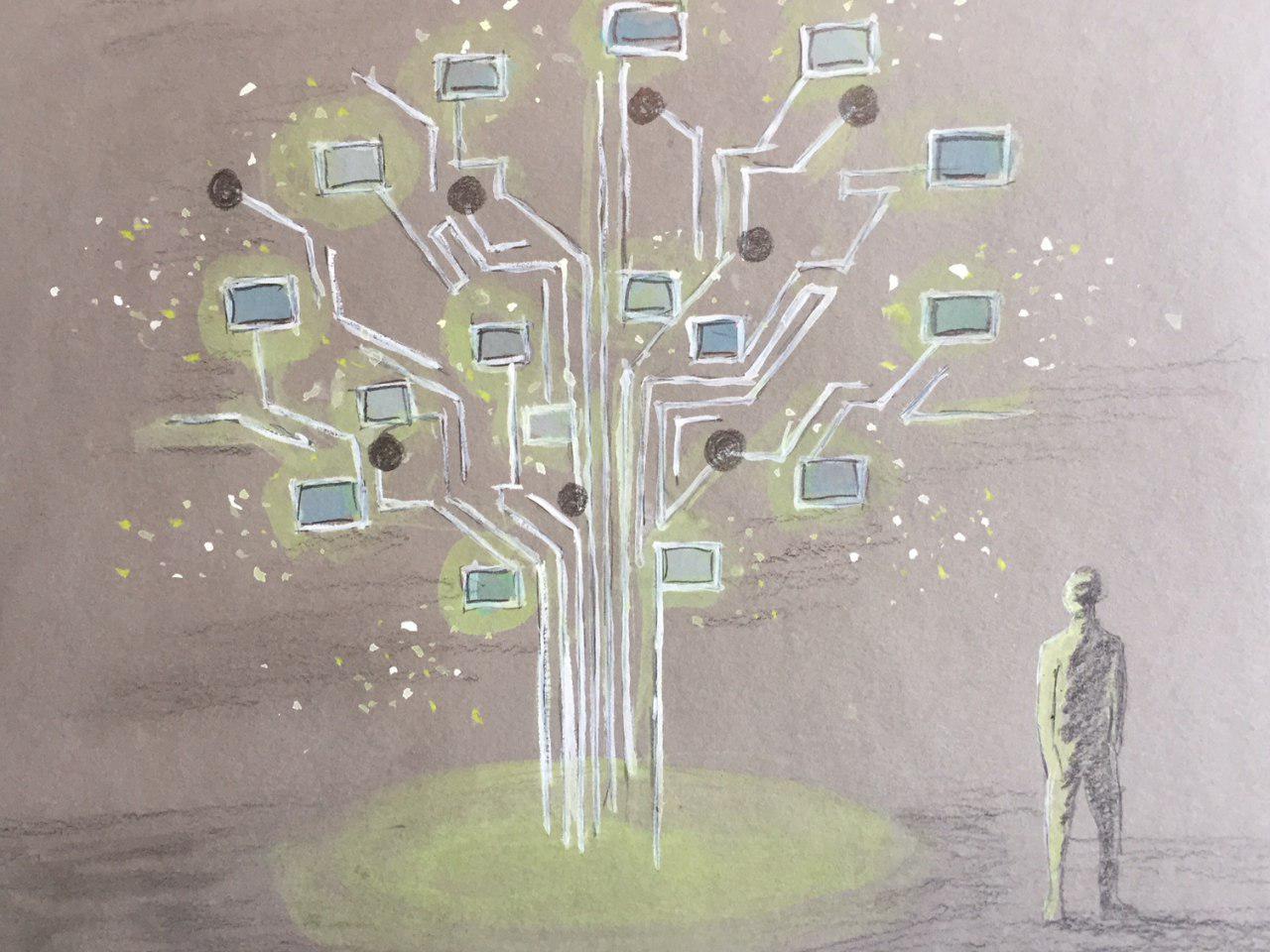

Zeichnung von Katharina Dobner

„Wir werden zu dem, was wir wahrnehmen.

Wir formen unsere Werkzeuge, und danach

formen die Werkzeuge uns.“

(John Culkin, Marshall Mcluhan)

Über die Ziele meiner zukünftigen Musiktheaterprojekte

Mich fasziniert die Idee, statt einer linearen Erzählung analog zum Prinzip Internet oder zur Form des Computerspiels poetische und musikalische Erzählräume zu schaffen, in denen sich der oder die Nutzer*in selbstständig bewegen kann. Das Betreten des Erzählraums kann diesen gleichzeitig möglicherweise auch verändern. Die Kunst liegt darin, bei aller Freiheit der Nutzer*in eine künstlerische Position einzunehmen und diese ohne Bevormundung des „Users“ spürbar und erlebbar zu lassen. Wie das konkret geht, das ist eine Frage, die sich derzeit viele Künstler*innen stellen. Eine Gemeinschaft, die sich offen und hilfsbereit austauscht und in deren Reihen ich mich sehr wohlfühle. Man merkt, dass man gemeinsam „an etwas dran“ ist, sich aber gegenseitig braucht, um dieses „etwas“ aufzuschließen.

Die technischen Veränderungen unserer Zeit entwickeln ein atemraubendes Tempo. Das Smartphone ist aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, dabei hat das iPhone gerade erst seinen 10. Geburtstag gefeiert. Trotzdem wird das Smartphone nur eine Brückentechnologie gewesen sein. So überraschend, wie es Einzug in unseren Alltag gefunden hat, wird es abgelöst werden von wieder kleineren oder sogar gänzlich unsichtbaren Schnittstellen zur digitalen Welt. Das Internet ist bereits heute ein ständiger Begleiter und wird es morgen noch viel permanenter und unmittelbarer sein.

Der mit der Digitalisierung verbundene Wandel von Linearität zu Nicht-Linearität geht einher mit einer Veränderung des Empfindens von Kunst und Kultur. Bereits heute ist der kommerzielle Markt für nicht-lineare Medien (Computerspiele) größer als der Markt für lineare Medien (Film). Die Nicht-Linearität entspricht unserem Lebensgefühl offenbar mehr als die Linearität. Wir verlieren das Interesse am vorgegebenen Ablauf von Anfang, Mitte, Schluss. Wir sind es bereits heute gewohnt, unser eigenes Narrativ zu schaffen innerhalb des Erzähl- und Informationsraums Internet.

Ich bin kein Millenial. Das Internet brach erst mit Anfang 20 in mein Leben, dafür aber mit voller Wucht. Wie ein Schock durchfuhr es mich, als ich wahrnahm, dass bereits nur wenige Jahre jüngere Mitmenschen ein anderes Verständnis von Wirklichkeit entwickelten als ich. Bereits damals wusste ich, dass dieses Thema wichtig für meine künstlerische Arbeit werden würde. Aber erst in den letzten Jahren kam ich auf ernsthafte künstlerische Ansätze dazu.

Ich stelle mit Staunen fest, wie gleichzeitig recht und unrecht die Schriftsteller, Philosophen und Medientheoretiker der 90er Jahre hatten: „Aber jetzt sind wir in der Science Fiction angekommen, und es ist viel seltsamer als alles, was ich mir je hätte vorstellen können.“ Das ist ein Satz von William Gibson, Erfinder des Begriffs ‚Cyberspace‘, aus einem Interview im Jahr 2008. Da stand der Siegeszug der Smartphones sogar erst noch bevor.

Diese Gefühle der Verwunderung und des Staunens, der Seltsamkeit und auch der Unheimlichkeit, das sind die Gefühle, die der Motor meines derzeitigen Schaffens sind. Diese Gefühle möchte ich gerne das Publikum über Einfühlung und Verfremdung erleben lassen.

Als Zeuge des Wandels von Brockhaus zur Suchmaschine, von Plattenladen zu Spotify, von Stadtplan zu Google Maps, von Linear zu Nicht-Linear, oder um mit Wagnerschem Pathos zu sprechen: von Zeit zu Raum, sehe mich als Mittler und Vereiniger dieser scheinbar so widersprüchlichen Lebens-, Verhaltens- und Ausdrucksweisen.

Neben aller berechtigten Kritik an den Veränderungen möchte ich das Momentum herstellen, dass es möglich ist, unsere Zukunft zu gestalten. Wir sind nicht hoffnungslos den technischen Entwicklungen z.B. der Künstlichen Intelligenz ausgeliefert. Wir haben jetzt die Chance, unsere Co-Existenz mit den Algorithmen zu gestalten, nicht nur gesellschaftlich und politisch, sondern insbesondere auch: künstlerisch.